はじめに

遺産分割協議が成立し遺産分割協議書に署名・押印をしたのにもかかわらず、相続人の1人が「やっぱり納得いかない!」と言って、遺産の受け取りを拒否することがあります。また、遺言書に「長女には預貯金の中から1000万円を相続させる。二女には預貯金の中から300万円を相続させる。」という遺言があったとします。この場合に、二女が「なぜ私の方が少ないの!納得がいかない!」と言って、振込先の口座番号を教えないということがあります。

このような場合、遺言執行の手続きを行う遺言執行者や遺産承継業務を受任している司法書士は、いつまで経っても遺言の執行や相続手続きを終わらせることができず困ることになります。そのような場合には、「供託」という方法を使って、相続人に強制的に遺産を受領させることができます。

1.供託とは

供託とは、弁済者が債権者に対して金銭などの支払いをしようとしても、債権者が受け取りを拒否したり、所在不明などで支払えない場合に、弁済者が供託所(法務局の中にあります。)にその金銭などを預ける手続きのことです。

なぜこのような手続きがあるかというと、債権者がいつまで経ってもお金を受け取ってくれなければ、弁済者の利息はどんどん膨らんでいきます。また、遺言執行の手続きを行う遺言執行者や遺産承継業務を受任している司法書士は、いつまで経っても遺言の執行や相続手続きを終わらせることができません。

このような事態に対処するために、債権者に代わって供託所に受け取ってもらえる供託という手続きが法律で規定されているのです。

なお、供託をされた債権者は、後日、自分で供託所に取りに行かなければなりません。

2. 供託ができる場合と供託をする場所

(1)供託ができる場合

供託ができる場合は民法第494条に規定されています。それでは、民法第494条を見てみましょう。

民法第494条

弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。

➀ 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。

② 債権者が弁済を受領することができないとき。

③ 弁済者が債権者を確知することができないときも、(中略)同様とする。(以下省略)

具体例を順番に解説していきます。

➀ 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき

具体例としては、冒頭に挙げた遺産分割協議が成立し遺産分割協議書に署名・押印をしたのにもかかわらず、相続人の1人が「やっぱり納得いかない!」と言って、遺産の受け取りを拒否した場合や、遺言がある場合に「なぜ私の方が少ないの!納得がいかない!」と言って、振込先の口座番号を教えないといった場合です。

② 債権者が弁済を受領することができないとき

具体例としては、遺産分割協議が成立し遺産分割協議書に署名・押印をした後に音信不通となった場合や、遺言がある場合に遺産をもらうべき相続人が行方不明の場合です。急に海外旅行や海外出張に行って連絡が取れなくなった場合も該当します。

③ 弁済者が債権者を確知することができないときも、(中略)同様とする

具体例としては、遺産分割協議が成立し遺産分割協議書に署名・押印をした後に相続人が亡くなり相続人が誰か分からない場合や、亡くなった相続人の子ども達が遺産相続争いをしている場合です。

(2)供託ができる場所

供託をする場所は、債務の履行地の供託所です(民法第495条第1項)。先ほどの具体例でいえば、債務の履行地は、債権者の住所地となります。つまり、受け取りを拒否している又は受け取ることができない相続人の住民票がある都道府県の供託所(法務局)です。

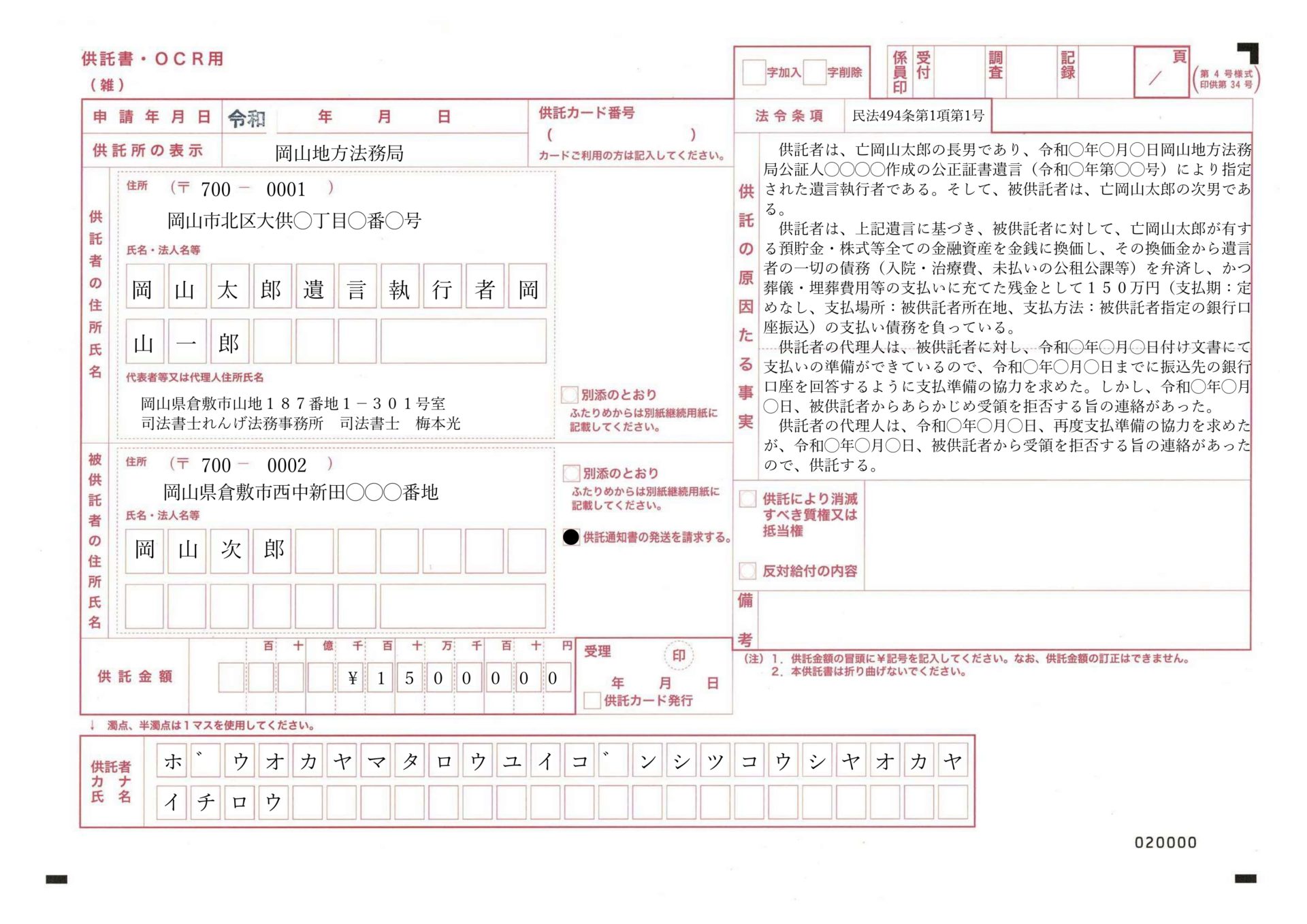

3.供託書の記載例

実際に供託書を見てみましょう。参考として、私が担当した案件の供託書を匿名化して掲載します。

(以下コピペ用テキスト)

供託者は、亡岡山太郎の長男であり、令和◯年◯月◯日岡山地方法務局公証人◯◯◯◯作成の公正証書遺言(令和◯年第◯◯号)により指定された遺言執行者である。そして、被供託者は、亡岡山太郎の次男である。

供託者は、上記遺言に基づき、被供託者に対して、亡岡山太郎が有する預貯金・株式等全ての金融資産を金銭に換価し、その換価金から遺言者の一切の債務(入院・治療費、未払いの公租公課等)を弁済し、かつ葬儀・埋葬費用等の支払いに充てた残金として150万円(支払期:定めなし、支払場所:被供託者所在地、支払方法:被供託者指定の銀行口座振込)の支払い債務を負っている。

供託者の代理人は、被供託者に対し、令和◯年◯月◯日付け文書にて支払いの準備ができているので、令和◯年◯月◯日までに振込先の銀行口座を回答するように支払準備の協力を求めた。しかし、令和◯年◯月◯日、被供託者からあらかじめ受領を拒否する旨の連絡があった。

供託者の代理人は、令和◯年◯月◯日、再度支払準備の協力を求めたが、令和◯年◯月◯日、被供託者から受領を拒否する旨の連絡があったので、供託する。

おわりに

いかがでしたでしょうか?遺産分割や供託の手続きは、複雑で多くの論点があります。特に、相続人が遺産を受け取らない場合の対処法としての供託は、法律の知識と慎重な対応が必要です。当事務所では、相続手続き全般について専門的なサポートを提供しております。供託を含む相続の問題についてお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。適切なアドバイスとサポートで、スムーズな相続手続きをお手伝いいたします。

まずは当事務所の

無料法律相談をご利用ください

🔶 岡山市・倉敷市・総社市・玉野市・瀬戸内市・備前市を中心に県内全域で対応可能です。特に岡山市と備前市のお客様から多くのお問い合わせを頂いております。

🔶 高齢の方や身体的に不自由な方にかかわらず、すべてのお客様に対して訪問相談サービスを提供しており、場所にとらわれず便利に司法書士をご利用頂けます。

🔶 ご相談は無料です。お客様のご事情を簡単に教えて頂けましたら、お手続きの費用の概算を口頭でお伝えします。お気軽にお問い合わせください。

🔶 お電話は9:00-18:00まで。土日祝日も可能な限り対応しています。営業時間内にお電話が難しいお客様は、「LINE」や「メール」からでもお問い合わせ頂けます。

「☎0120-764-178」